AESH : L’État s’engage à financer la pause méridienne

Dans un tournant décisif pour l’inclusion scolaire, le gouvernement a récemment adopté une mesure législative qui garantit la prise en charge financière par l’État des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) durant les repas du midi. Cette initiative, saluée par les familles et les professionnels de l’éducation, vise à assurer une continuité dans l’accompagnement des élèves handicapés et à soulager les collectivités territoriales des charges précédemment imposées. Cet article explore les implications de cette décision, les réactions qu’elle suscite et les défis qu’elle pose pour l’avenir de l’éducation inclusive en France.

Contexte historique

1.1. Évolution de la prise en charge des AESH en France

Les Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap (AESH) jouent un rôle crucial dans le système éducatif français en facilitant l’inclusion scolaire des élèves handicapés. La prise en charge des AESH a connu plusieurs évolutions significatives au fil des années. Initialement introduits sous la forme d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) dans les années 2000, leur statut et leurs missions ont été progressivement structurés par diverses réformes législatives, notamment la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi a marqué un tournant, soulignant l’engagement de l’État vers une école plus inclusive.

En 2014, un statut professionnel spécifique pour les AESH a été créé, remplaçant les contrats précaires par des contrats à durée déterminée pouvant mener à des contrats à durée indéterminée, dans une démarche de reconnaissance de la professionnalisation de ces accompagnants. Malgré ces avancées, la question du financement et de la gestion des AESH a souvent été source de complexité, impliquant autant l’État, les académies, que les collectivités territoriales.

1.2. Impact de la décision du Conseil d’État de 2020 sur les familles et les collectivités

L’arrêt du Conseil d’État du 20 novembre 2020 a constitué un moment décisif en matière de prise en charge financière des AESH. La Cour a statué que, hors du temps scolaire, la responsabilité financière de l’accompagnement des élèves handicapés ne relevait pas de l’État. Cependant, elle devait être assumée par les collectivités territoriales ou les établissements privés dans le cas de l’enseignement sous contrat. Cette décision a marqué une distinction nette entre les responsabilités durant le temps scolaire et périscolaire, notamment pendant la pause méridienne.

Cette décision a eu un impact profond sur les familles et les collectivités territoriales. Pour les familles, en particulier celles ne disposant pas des ressources suffisantes pour engager d’accompagnants privés, cela a souvent signifié une rupture dans l’accompagnement de leurs enfants durant les moments critiques de la journée, comme les repas du midi. Dans certains cas, cela a contraint les parents à ajuster leurs horaires de travail ou même à prendre des congés pour pallier l’absence d’accompagnement, affectant leur vie professionnelle et personnelle.

Pour les collectivités territoriales, l’obligation de financer ces services a imposé une charge financière supplémentaire non anticipée, avec des répercussions sur les budgets locaux déjà tendus. Cela a également conduit à des disparités dans la qualité et la disponibilité de l’accompagnement offert aux élèves en situation de handicap selon les régions et les capacités financières des collectivités.

En réponse à ces défis, la proposition de loi adoptée récemment vise à re-centraliser le financement des AESH pour la pause méridienne sous la responsabilité de l’État, dans un effort pour garantir une continuité dans l’accompagnement des élèves handicapés et alléger les familles et les collectivités de cette responsabilité. Cette évolution est perçue comme une étape cruciale vers une plus grande équité dans l’accès à l’éducation pour tous les élèves, indépendamment de leurs besoins spécifiques.

Détails de la proposition de loi

2.1. Présentation de la proposition de loi et des étapes clés de son adoption

La proposition de loi (PPL) concernant la prise en charge par l’État des Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap (AESH) durant la pause méridienne a été une réponse législative aux défis posés par la décision du Conseil d’État de 2020. Cette décision avait créé une distinction claire entre le temps scolaire, financé par l’État, et le temps périscolaire, dont la charge financière revenait aux collectivités territoriales ou aux établissements privés. La PPL visait à amender cette situation en garantissant que l’État prenne en charge les AESH aussi pendant les pauses méridiennes, soulignant l’importance de la continuité de l’accompagnement pour l’inclusion scolaire.

Le parcours législatif de cette proposition de loi a commencé par sa présentation au Sénat, où elle a été débattue et adoptée en séance publique le 23 janvier 2024. Avant cela, elle avait été examinée et approuvée par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat le 17 janvier, sans subir de modifications majeures. L’approbation unanime en commission a témoigné de la reconnaissance transpartisane de la nécessité de cette réforme.

Une fois passée au Sénat, la proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale, où elle a été soumise à un examen plus approfondi et à d’éventuelles modifications avant son adoption finale.

2.2. Analyse des modifications apportées par l’Assemblée nationale

Lorsque la proposition de loi est arrivée à l’Assemblée nationale, elle a été scrutée de près, menant à plusieurs modifications importantes avant son adoption. Les modifications apportées ont cherché à clarifier certains points, notamment les conditions de mise en œuvre de la prise en charge étatique et les responsabilités précises de l’État versus celles des collectivités locales.

Une des modifications clés a été l’ajout d’une disposition stipulant explicitement que la rémunération des AESH pour le temps passé durant la pause méridienne serait entièrement à la charge de l’État. Cette précision visait à éliminer toute ambiguïté sur le rôle financier de l’État, assurant ainsi que les collectivités territoriales ne soient pas inopinément sollicitées pour ces coûts.

L’Assemblée nationale a également intégré une disposition pour que cette prise en charge commence par l’année scolaire 2024-2025, offrant ainsi un cadre temporel clair pour la mise en place de cette mesure. En outre, elle a demandé la réalisation d’un rapport évaluant l’impact de cette loi sur l’inclusion des élèves en situation de handicap, rapport devant être soumis au Parlement dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Ces modifications ont non seulement renforcé le texte, mais ont par ailleurs assuré une meilleure préparation et une application plus efficace de la loi, en ligne avec les attentes des différentes parties prenantes, y compris les familles, les éducateurs et les autorités locales. L’adoption de cette loi modifiée a marqué une étape significative vers une approche plus cohérente et soutenue de l’inclusion scolaire en France, faisant de l’accompagnement continu des élèves en situation de handicap une priorité nationale.

Implications pratiques

3.1. Les changements pour les AESH, les élèves et les établissements à partir de la rentrée 2024

À partir de la rentrée scolaire de 2024, l’adoption de la proposition de loi sur la prise en charge par l’État des AESH pendant la pause méridienne va induire plusieurs changements notables. Pour les AESH, ce changement représente une amélioration notable de leur situation professionnelle. Non seulement leur rémunération sera désormais garantie par l’État durant les pauses méridiennes, mais cela pourrait également mener à une plus grande stabilité d’emploi et à des conditions de travail améliorées. En effet, cette mesure élimine la nécessité pour eux de naviguer entre différents systèmes de rémunération et d’emploi, souvent régis séparément par les établissements scolaires et les collectivités locales.

Pour les élèves en situation de handicap, ce changement garantit une présence continue et stable de soutien durant toute la journée scolaire, y compris pendant les repas. Cela est crucial pour leur bien-être et leur intégration, car la pause méridienne est un moment social important de la journée scolaire. L’absence d’accompagnement durant ce temps pouvait auparavant mener à l’isolement ou à des difficultés en matière de soins personnels et d’alimentation.

Les établissements scolaires bénéficieront par ailleurs de cette mesure, ainsi la clarification des responsabilités financières et administratives concernant les AESH permettra une meilleure organisation et une répartition des ressources plus cohérente. Les directions des écoles pourront planifier plus efficacement les emplois du temps et les ressources, sachant que l’État couvre la rémunération des AESH durant les pauses méridiennes, évitant de cette façon les conflits ou les incertitudes budgétaires souvent associés à la prise en charge des besoins spécifiques des élèves handicapés.

3.2. Considérations sur la gestion et la répartition des responsabilités

La gestion de cette nouvelle mesure nécessite une coordination étroite entre les différents niveaux administratifs. Bien que l’État prenne en charge la rémunération des AESH pendant la pause méridienne, les établissements scolaires et les collectivités locales continueront de jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre effective de l’accompagnement. Par exemple, les écoles devront s’assurer que les AESH sont correctement intégrés dans les activités quotidiennes de l’école et que leur présence est alignée avec les besoins individuels des élèves.

De plus, bien que la rémunération soit centralisée, la formation et le soutien professionnel continu des AESH restent une priorité qui pourrait requérir des initiatives locales ou régionales. Les établissements scolaires et les autorités académiques devront donc collaborer pour offrir des formations pertinentes et adaptées, garantissant que les AESH possèdent les compétences nécessaires pour soutenir efficacement les élèves durant ces moments clés de la journée.

Cette nouvelle disposition législative appelle également à une surveillance et une évaluation régulières de son impact et de son efficacité. Il sera essentiel d’analyser comment la prise en charge étatique influence la qualité de l’accompagnement offert aux élèves et d’identifier les domaines nécessitants des ajustements ou des améliorations supplémentaires.

En conclusion, la prise en charge par l’État des AESH durant la pause méridienne représente une avancée significative dans le renforcement de l’inclusion scolaire en France. Elle nécessite cependant une mise en œuvre soignée et une collaboration continue entre tous les acteurs concernés pour en maximiser les bénéfices pour les élèves en situation de handicap.

Réactions et perspectives

4.1. Témoignages de divers acteurs : politiciens, éducateurs, parents et associations

La modification de la loi concernant la prise en charge des AESH par l’État a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté éducative et au-delà. Les politiciens, notamment ceux impliqués dans les débats législatifs, ont largement soutenu cette mesure, la considérant comme un pas en avant vers une éducation plus inclusive et équitable. Gabriel Attal, le Premier ministre, a exprimé son soutien en affirmant que “cette loi représente un engagement renouvelé de l’État pour l’inclusion scolaire et la solidarité nationale.”

Les éducateurs, y compris les enseignants et les directeurs d’établissement, ont également accueilli positivement cette initiative, soulignant l’importance de la continuité de l’accompagnement pour les élèves en situation de handicap. Une directrice d’école primaire a témoigné : “Cela va grandement faciliter l’intégration de ces élèves dans toutes les activités de l’école, sans que nous ayons à nous soucier de la manière dont ces services seront financés.”

Les parents d’élèves handicapés ont exprimé un soulagement particulier, comme en témoigne le commentaire d’une mère : “Savoir que mon fils aura l’aide dont il a besoin tout au long de la journée, sans interruption, me donne beaucoup de tranquillité d’esprit. C’est une grande victoire pour notre famille.“

Les associations dédiées à la défense des droits des personnes handicapées ont aussi salué cette loi. Elles furent souvent en première ligne pour plaider en faveur de telles réformes. “Cette loi corrige une injustice de longue date et assure que l’accompagnement des élèves handicapés ne dépende plus de la situation financière des collectivités locales, mais soit une priorité nationale“, a déclaré le président d’une de ces associations.

4.2. Réactions positives et préoccupations soulevées par la nouvelle loi

Malgré les réactions largement positives, certaines préoccupations persistent. Un des enjeux soulevés est la capacité de l’État à soutenir financièrement cet engagement sur le long terme, surtout dans un contexte économique fluctuant. Un analyste financier spécialisé dans les budgets de l’éducation a mis en avant que “bien que la charge soit désormais assumée par l’État, il reste à voir comment les fonds seront alloués et si le soutien sera suffisant au fur et à mesure que le nombre d’élèves nécessitant un AESH augmente.”

En outre, certains professionnels de l’éducation ont exprimé le besoin d’accompagner cette mesure d’une augmentation et d’une amélioration de la formation des AESH, pour s’assurer qu’ils soient bien préparés à répondre aux besoins spécifiques des élèves qu’ils assistent. “La prise en charge financière est cruciale, mais elle doit être complétée par un programme de formation robuste”, explique un formateur d’AESH.

Finalement, bien que la loi ait clarifié la question de la prise en charge durant la pause méridienne, la question de l’accompagnement pendant les autres périodes périscolaires reste ouverte. Cela souligne le besoin d’une réflexion continue et d’une législation éventuellement plus complète pour couvrir tous les aspects de l’accompagnement des élèves handicapés tout au long de leur journée scolaire.

Ces témoignages et réactions montrent un consensus sur l’importance de la mesure tout en soulignant les défis à venir. Ils reflètent un engagement commun pour améliorer constamment le système éducatif pour qu’il serve au mieux tous les élèves, indépendamment de leurs besoins spécifiques.

Enjeux et défis à venir

5.1. Défis liés à la formation et aux qualifications des AESH

L’efficacité des Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap (AESH) dépend largement de leur formation et de leurs qualifications. Avec la nouvelle loi assurant une rémunération continue par l’État, l’attention se tourne désormais vers l’amélioration de la qualité de l’accompagnement fourni. La formation des AESH est donc un enjeu majeur, car elle doit suffisamment renforcer pour couvrir non seulement les compétences premières, mais également des compétences spécialisées adaptées aux divers besoins des élèves handicapés.

Actuellement, la formation standard des AESH comprend 60 heures de formation initiale souvent jugée insuffisante par les experts et les praticiens. Les défis incluent à la fois l’extension de cette formation, et son adaptation aux évolutions des besoins éducatifs spéciaux. Par exemple, une meilleure compréhension des technologies d’assistance et des méthodes pédagogiques innovantes pourrait être intégrée dans le programme de formation.

De plus, il existe un besoin croissant de formation continue, qui permettrait aux AESH de s’informer des dernières recherches et techniques en matière d’éducation inclusive. Cela implique un engagement financier et logistique de la part de l’État et des institutions éducatives pour mettre en place ces programmes de développement professionnel sur une base régulière.

5.2. Discussion sur les besoins non couverts par la législation actuelle et les perspectives futures

Bien que la nouvelle loi représente une avancée significative, elle ne couvre pas tous les aspects de l’accompagnement nécessaire aux élèves en situation de handicap. Un domaine particulièrement critique reste l’accompagnement durant les activités périscolaires, qui n’est pas uniformément réglementé ni financé à travers le pays. Cette lacune peut créer des inégalités d’accès à l’éducation complète et à l’intégration sociale pour les élèves handicapés, selon leur lieu de résidence ou le type d’établissement fréquenté.

Une autre préoccupation concerne la coordination entre les diverses administrations concernées dans l’éducation des élèves en situation de handicap. Alors que l’État prend désormais en charge la rémunération des AESH durant la pause méridienne, la gestion quotidienne de ces ressources humaines reste complexe et nécessite souvent des ajustements locaux. Une meilleure harmonisation des politiques et des pratiques entre l’État, les collectivités territoriales et les établissements scolaires est essentielle pour maximiser l’efficacité de cette mesure.

Les perspectives d’améliorations futures pourraient inclure des réformes législatives qui étendent la couverture de l’accompagnement des AESH aux périodes périscolaires et qui standardisent les pratiques à l’échelle nationale. Il serait également judicieux de revoir les mécanismes de financement pour s’assurer qu’ils sont adaptés aux besoins réels sur le terrain, en tenant compte de la diversité des situations locales.

En conclusion, bien que la législation actuelle constitue un progrès notable, les défis à venir nécessitent une attention continue et des ajustements pour assurer que tous les élèves en situation de handicap reçoivent l’accompagnement complet et de qualité qu’ils méritent. La réussite de cette entreprise repose sur la volonté collective d’améliorer continuellement le système d’éducation inclusive en France, en soutenant les professionnels qui y travaillent et en adaptant les politiques aux réalités changeantes de l’éducation spécialisée.

Lire la suite

Loi navigation aérienne du 28 décembre 2023 : Entre Droit de Grève et Continuité des Services

Dans un contexte dans lequel le secteur de l’aviation est crucial pour l’économie et la mobilité, la France a franchi un pas significatif avec la promulgation de la loi navigation aérienne (loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023.) Cette loi vise à équilibrer le droit de grève des contrôleurs aériens avec la nécessité de maintenir une continuité des services de navigation aérienne.

Examinons d’abord les fondements et les ambitions de cette réforme législative, qui marque un tournant dans la régulation des mouvements sociaux au sein du secteur aérien

Contexte et objectifs de la loi aérienne du 28 décembre 2023

Le 28 décembre 2023, une loi marquante a été promulguée, modifiant l’organisation de la navigation aérienne en cas de mouvement social. Cette initiative législative, scrutée par le Conseil constitutionnel et jugée conforme, introduit une nouvelle dynamique dans la gestion des grèves des contrôleurs aériens.

L’impulsion pour cette loi découle d’une volonté de réduire l’impact des grèves sur le trafic aérien. Historiquement, l’absence de prévisibilité quant au nombre de grévistes conduisait souvent à des annulations massives de vols, affectant des milliers de passagers. En imposant une déclaration préalable des grévistes, la loi vise à mieux anticiper les perturbations et organiser le service minimum efficacement.

Après avoir cerné les motivations derrière cette loi, plongeons dans les détails de son dispositif central : le mécanisme de déclaration préalable, un outil conçu pour anticiper et gérer plus efficacement les grèves.

Mécanisme de Déclaration Préalable

L’obligation de déclaration préalable instituée par la loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 représente un pivot dans la manière dont les mouvements sociaux sont conduits dans le secteur de la navigation aérienne française. Cette mesure législative, en requérant que les contrôleurs aériens notifient leur intention de faire grève à midi, deux jours avant l’action prévue, permet à toutes les parties prenantes de mieux anticiper et encadrer les éventuelles perturbations.

- Objectif du Mécanisme de Déclaration Préalable

L’objectif principal de cette disposition est de minimiser l’impact des grèves sur les opérations aériennes, en garantissant une meilleure préparation et adaptation face aux réductions de personnel. Cela implique une planification plus efficace des ressources disponibles pour maintenir un niveau de service acceptable, tout en respectant les droits des travailleurs à faire grève. - Implications pour la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)

Pour la DGAC, cette mesure offre la possibilité d’ajuster les plans de vol avec une plus grande précision, réduisant ainsi le nombre de vols annulés ou retardés. Elle permet également à la DGAC d’assurer une communication plus efficace avec les compagnies aériennes et les passagers, en fournissant des informations en temps réel sur les prévisions de trafic. Cela inclut la réorganisation des vols, la gestion des slots aéroportuaires et la réaffectation des ressources humaines et matérielles en conséquence. - Avantages pour les Compagnies Aériennes et les Voyageurs

Les compagnies aériennes bénéficient directement de cette disposition, grâce à une visibilité accrue sur les effectifs disponibles, leur permettant d’adapter leurs opérations en conséquence. Cela contribue à limiter les désagréments pour les passagers, en réduisant les chances d’annulations de dernière minute et en facilitant la mise en place de solutions alternatives lorsque nécessaire. - Gestion des Informations et Confidentialité

La loi encadre strictement l’utilisation des informations recueillies à travers les déclarations préalables. Ces données, traitées avec la plus haute confidentialité, sont exclusivement destinées à la planification opérationnelle en période de grève. La protection des données personnelles des employés est assurée, conformément aux normes en vigueur sur la protection de la vie privée et des données personnelles.

Ayant compris comment le mécanisme de déclaration préalable vise à améliorer la gestion des mouvements de grève, intéressons-nous maintenant aux répercussions directes de cette mesure sur les contrôleurs aériens, au cœur de cette nouvelle dynamique.

Implications pour les Contrôleurs Aériens

La nouvelle obligation légale imposée aux contrôleurs aériens de notifier leur intention de participer à une grève représente un changement significatif dans la manière dont leur droit de grève est exercé. Cette obligation, qui vise à permettre une meilleure anticipation et gestion des services de navigation aérienne en cas de grève, comporte plusieurs implications importantes pour les contrôleurs aériens eux-mêmes.

- Responsabilité et Prise de Décision

Tout d’abord, les contrôleurs aériens doivent désormais prendre une décision réfléchie et anticipée concernant leur participation à une grève, sachant que leur déclaration doit être faite au moins 48 heures à l’avance. Cela implique une plus grande responsabilité individuelle et collective dans la prise de décision, incitant potentiellement à une évaluation plus stratégique des mouvements de grève envisagés. - Sanctions Disciplinaires

L’introduction de sanctions disciplinaires pour non-respect de cette obligation de déclaration préalable soulève des questions concernant l’équilibre entre le droit à la grève et les obligations professionnelles. Bien que le Conseil constitutionnel ait jugé que ces mesures ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au droit de grève, elles introduisent néanmoins un élément de contrainte supplémentaire pour les contrôleurs aériens, qui doivent dorénavant peser les conséquences potentielles de leur participation à une grève. - Sécurité et Régularité du Trafic Aérien

La nécessité d’assurer la sécurité et la régularité du trafic aérien est au cœur de cette législation. Pour les contrôleurs aériens, cela signifie que leur droit de grève est reconnu, mais qu’il doit être exercé dans un cadre qui garantit également que les opérations critiques de navigation aérienne peuvent être maintenues ou adaptées pour minimiser les risques pour la sécurité aérienne et les désagréments pour les passagers. - Dialogue Social

Cette mesure pourrait par ailleurs avoir un impact sur le dialogue social au sein de la DGAC et entre les syndicats de contrôleurs aériens et la direction. La nécessité de déclarer préalablement une intention de grève pourrait encourager toutes les parties à engager des discussions plus approfondies et à rechercher des solutions négociées avant que la décision de faire grève soit prise.

Bien que la loi vise à améliorer la gestion des grèves et à minimiser leur impact sur le trafic aérien, elle modifie aussi le paysage des relations de travail pour les contrôleurs aériens. Le défi sera de trouver le juste équilibre entre le droit fondamental de grève et les impératifs de sécurité et de régularité des services aériens, un équilibre crucial pour le bon fonctionnement du secteur aérien.

Au-delà des implications professionnelles, cette loi soulève également des questions importantes de protection des données personnelles. Examinons comment elle s’efforce de concilier la gestion efficace des grèves avec le respect de la confidentialité et des droits individuels.

Protection des Données et Confidentialité

La nouvelle loi concernant la navigation aérienne apporte une attention particulière à la protection des données personnelles et à la confidentialité des informations communiquées par les contrôleurs aériens lors du processus de déclaration préalable de grève. Cette précaution est essentielle pour maintenir la confiance entre les employés et l’administration, et pour s’assurer que les droits des individus sont respectés conformément aux normes de protection des données en vigueur.

- Cadre Légal de Protection des Données

En imposant que les informations recueillies soient traitées avec le plus grand soin, la loi aligne ses exigences avec les principes fondamentaux de la protection des données personnelles, telles que la minimisation des données, la limitation de leur usage et la sécurisation des informations. Les données concernant les intentions de grève des contrôleurs aériens sont classifiées comme informations sensibles, nécessitant ainsi une protection accrue. - Secret Professionnel et Utilisation des Informations

Les données recueillies dans le cadre de cette déclaration préalable sont strictement réservées à l’usage de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour l’organisation et la gestion des services en période de grève. Elles sont protégées par le secret professionnel, garantissant que seules les personnes autorisées auront accès à ces informations pour les besoins spécifiques de gestion des effectifs et de communication avec les parties prenantes. - Sanctions en Cas de Mésusage

Pour renforcer la confiance dans ce système de déclaration et assurer l’adhésion des contrôleurs aériens, la loi prévoit des sanctions pénales pour tout mésusage ou divulgation non autorisée de ces informations. Ces mesures dissuasives sont essentielles pour maintenir l’intégrité du processus et protéger les droits des employés. - Transparence et Droits des Employés

La loi assure également la transparence vis-à-vis des contrôleurs aériens concernant l’usage de leurs données, en leur permettant d’accéder aux informations les concernant et de rectifier toute erreur. Cela souligne l’importance du respect des principes de la protection des données personnelles, offrant aux employés un contrôle sur leurs informations et renforçant la confiance dans les procédures administratives.

La protection des données et la confidentialité des informations recueillies par le biais de la déclaration préalable de grève constituent un pilier central de la nouvelle loi sur la navigation aérienne. En établissant un cadre strict pour traiter ces informations, la loi cherche à équilibrer efficacement les besoins opérationnels de la DGAC avec le respect des droits individuels des contrôleurs aériens, assurant ainsi une gestion équitable et transparente des mouvements sociaux dans le secteur aérien.

Après avoir détaillé les différents aspects de cette législation, des mécanismes de déclaration aux enjeux de confidentialité, réfléchissons aux impacts et aux défis futurs que cette loi pourrait engendrer pour l’ensemble des acteurs du secteur aérien.

La loi du 28 décembre 2023 représente une avancée notable dans la gestion des mouvements sociaux dans le secteur crucial de la navigation aérienne. En conciliant le droit de grève avec la continuité des services aériens, elle aspire à minimiser les désagréments pour les voyageurs tout en respectant les droits des travailleurs. Reste à voir comment cette nouvelle dynamique influencera les relations sociales au sein de la DGAC et l’expérience des passagers dans les aéroports français.

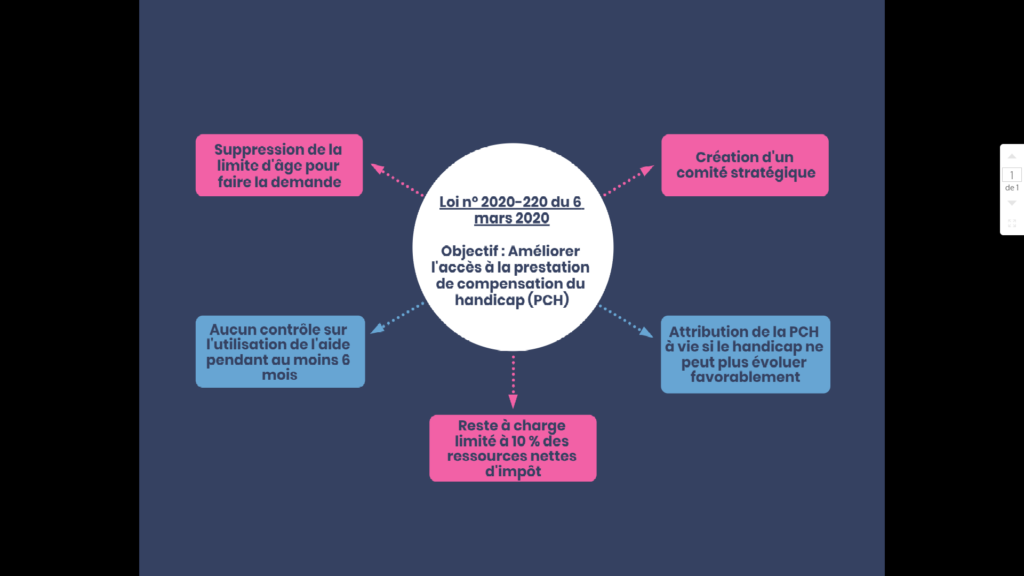

Lire la suiteAdoption de la loi n°2020-220 visant à faciliter l’accès à la prestation de compensation du handicap

Adoption de la loi visant à faciliter l’accès à la prestation de compensation du handicap

Après avoir définitivement adopté le 26 février la proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, le gouvernement a fait entrer en vigueur une loi dans le même sens le 6 mars 2020. Cette dernière (n°2020-220) ouvre le champ à une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie en leur permettant d’avoir un accès plus large à la prestation de compensation du handicap. Eclairage sur cette loi et ses principales dispositions avec le cabinet Ake Avocats.

Assouplissement des conditions d’accès à la prestation de compensation du handicap

Promulguée le 6 mars 2020, la loi n° 2020-220 vise à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap. Cette loi propose un assouplissement des conditions d’accès à cette prestation pour les personnes handicapées. Rappelons que cette prestation est une aide destinée à aider les personnes handicapées à rembourser les dépenses afférentes à leur perte d’autonomie. La loi supprime la limite d’âge de 60 ans pour formuler la demande d’aide financière. Ainsi, il est désormais possible de faire la demande de prestation à tout âge, même après 60 ans. L’objectif est d’aider un plus grand nombre de personnes handicapées dans le besoin. En outre, lorsqu’il apparaît que le handicap ne peut plus évoluer favorablement, la loi prévoit d’octroyer le bénéfice de la prestation de compensation sans limite de durée.

Pas de contrôle de l’utilisation de l’aide avant 6 mois

La loi loi n° 2020-220 prévoit dans son article 3 que l’aide octroyée aux allocataires ne pourra pas faire l’objet d’un contrôle avant 6 mois d’utilisation. Ainsi, le Conseil départemental commencera à avoir un droit de regard après une période de 6 mois. Cela permet aux bénéficiaires de cette aide financière de pouvoir gérer la répartition de l’allocation comme ils le souhaitent, sur une période de 6 mois, en faisant varier le volume d’aide humaine dont ils ont besoin d’un mois à l’autre sans restriction.

Réduction du reste à charge pour les allocataires

Avant cette loi, les allocataires de la prestation de compensation du handicap se plaignaient d’avoir à payer un reste à charge conséquent pour leurs petits budgets. Désormais, la somme pouvant rester à leur charge ne peut pas excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts. Ces dernières sont calculées après déduction des aides de compensation, dans la limite du fonds départemental de compensation. L’objectif affiché est de ne pas léser certains allocataires dans leur budget au quotidien.

Mise en place d’un comité stratégique

La loi prévoit de créer un comité stratégique du ressort du Ministère chargé des personnes handicapées. Sa mission est double :

- d’une part, il propose une liste d’adaptations juridiques à la compensation du handicap, en prenant en compte les besoins des personnes handicapées et de leurs enfants

- d’autre part, il élabore de nouveaux modes de transport adaptés aux personnes handicapées et destinés à faciliter leur quotidien. Ces propositions doivent prendre en compte les exigences différentes de mobilité et assurer à ces personnes une gestion financière et logistique adaptée.

Avocats spécialisés en droit des personnes à La Réunion, Ake Avocats vous accompagne pour la défense de vos intérêts devant la justice.

![]()

Droit à l’erreur : évolution des pénalités et majorations de retard

Droit à l’erreur et non-application des majorations de retard

Le 10 août 2018, le gouvernement a mis en place la loi Essoc, ou dispositif pour un Etat au service d’une société de confiance. L’objectif est de renouer le dialogue avec les usagers (entreprises et particuliers) et instaurer une relation basée sur la confiance. Plus que des sanctions, l’intérêt est désormais d’accompagner et de conseiller pour simplifier les démarches. C’est dans ce cadre qu’est né le décret du 11 octobre 2019 ouvrant la porte à des conditions plus vastes pour les cotisants qui désirent bénéficier de la non-application des majorations de retard pour une déclaration tardive. Tour d’horizon avec Ake Avocats.

Déclaration tardive régularisatrice : aucune majoration de retard ni pénalité

Il peut parfois arriver que les déclarations de cotisations et de contributions sociales comportent des erreurs. Ces dernières, du fait de l’employeur, peuvent désormais être corrigées a posteriori sans que cela n’induise des pénalités ni majorations de retard. Cette correction peut intervenir soit du propre chef de l’employeur, soit à la demande de l’URSSAF.

Aucune majoration de retard ni pénalité ne s’applique dans les cas suivants :

- la rectification et le versement du montant correspondant à la régularisation sont réalisés au plus tard après la première échéance suivant la déclaration et le versement initial. On peut donc penser que si ces modifications ont lieu plus tardivement, l’URSSAF sera en droit d’appliquer une pénalité

- le versement de régularisation n’excède pas 5 % du montant des cotisations versées au départ ou les pénalités applicables sont inférieures à 3 377 € (plafond de la Sécurité sociale en 2019).

Il est à noter que si les erreurs se succèdent ou que l’employeur ne déclare pas certains salariés, les pénalités restent applicables.

Droit à l’erreur dans le cas d’un retard de paiement des cotisations

Le droit à l’erreur se traduit désormais en termes de paiement et de déclarations des cotisations. Le Code de la sécurité sociale intègre donc désormais les règles visant à réduire ou supprimer totalement les majorations de retard imputables au cotisant qui a commis une erreur.

Dans le même ordre d’idées, il peut arriver que le paiement intervienne en-dehors des délais permis par l’URSSAF. Dans ce cas, le droit à l’erreur s’applique aussi.

A compter du 1er janvier 2020, les majorations de retard pour paiement tardif des cotisations ne s’appliqueront plus si trois conditions cumulatives sont remplies :

- le cotisant n’a eu aucun retard de paiement durant les deux années précédentes

- les sanctions et majorations encourues n’excèdent pas 3 377 € (plafond de la Sécurité sociale)

- la régularisation du paiement a lieu dans un délai maximum de 30 jours à compter de la fin du délai initial.

Si le cotisant dispose d’un accord de délai qui était en cours d’exécution à la date du 15 octobre 2019, ce dernier peut également bénéficier d’un avantage rendu possible par le décret. Il s’agit d’une baisse du montant de la majoration de retard complémentaire. Cette dernière passe de 0,4 % à 0,2 % dans le cadre de toutes les périodes antérieures à 2018. La diminution s’applique sans qu’il y ait besoin de faire une demande au préalable.

Vous souhaitez connaître les sanctions que vous encourrez en tant que cotisant et si le droit à l’erreur peut s’appliquer ? Les avocats du cabinet Ake Avocats sont disponibles pour répondre à vos interrogations.

Lire la suite

Immigrés : naturalisation et droit de travailler sur le sol français

Un ressortissant étranger souhaitant pouvoir travailler sur le sol français s’expose souvent à des difficultés. Qu’en est-il ?

Droit de travailler et naturalisation : sans papier, pas de travail ?

Un homme né aux Comores et dont le père est français décide de s’installer avec sa femme et sa fille à La Réunion. L’objectif est alors d’y vivre à l’année et de commencer une nouvelle vie. Sauf qu’en l’espèce, les choses vont s’avérer être plus difficiles que prévues. En effet, l’administration ne lui confère pas le droit de pouvoir travailler, ce dernier n’étant pas naturalisé. Qu’en est-il de la demande de naturalisation et du droit de travail sur le sol français ? Réponse avec Ake Avocats.

Pas de naturalisation, pas de travail

La situation de M. X, ayant le statut de touriste étranger à La Réunion alors même qu’il possède un certificat de nationalité française, n’est pas un cas d’école tant les difficultés peuvent apparaître pour les étrangers qui souhaitent travailler sur le sol français.

En l’espèce, le requérant avait obtenu son certificat de nationalité française dès 2009, après en avoir fait la demande préalable auprès du tribunal de grande instance de Marseille. La difficulté réside alors dans le fait qu’il ne dispose pas d’un extrait d’acte de naissance. Arrivé à la Réunion, il se heurte au refus de la Préfecture de lui délivrer une nouvelle carte, au prétexte qu’il est nécessaire de présenter au préalable un contrat de travail.

Cependant, sans titre officiel, il est impossible d’avoir de contrat de travail. La conséquence est donc l’impossibilité de pouvoir travailler et d’être reconnu sur le territoire. M.X n’a alors d’autre choix que d’avoir le statut de touriste étranger à La Réunion.

Demande de naturalisation française et durcissement des lois

Acquérir la nationalité française peut se faire de différentes manières : par une déclaration ou par une demande de naturalisation. La naturalisation est une manière à part entière d’acquérir la nationalité française, cette dernière n’étant pas automatique.

Plusieurs conditions doivent être remplies pour pouvoir obtenir la naturalisation : preuves de la régularité du séjour sur le sol français, intégration dans la communauté française… Chaque demandeur doit constituer un dossier en y intégrant les pièces justificatives à la requête puis le fait parvenir à la Préfecture du lieu de résidence en France, ou bien au consulat français pour tout demandeur résidant à l’étranger.

Or, en pratique, l’insertion professionnelle est une condition pour obtenir la naturalisation française, cette insertion s’entendant généralement par l’obtention d’un contrat de travail. Or, comment faire pour obtenir un contrat de travail sur le sol français sans avoir la nationalité française ?

En la matière, une circulaire du 16 octobre 2012 (Circulaire n°NOR INTK 1207286 C) établit ce que l’on doit entendre par « insertion professionnelle ». Il est ainsi précisé que ce critère doit porter sur toute la carrière professionnelle du requérant et non pas sur sa situation précise au jour de sa demande de naturalisation. De même, la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’intérim) n’est pas une cause de refus, dès l’instant où l’activité exercée permet d’avoir des ressources stables et suffisantes.

Tout étranger souhaitant obtenir un travail sur le sol français (exception faite des ressortissants algériens) doit obtenir au préalable un permis de travail, qui peut prendre la forme d’un visa ou d’un titre de séjour. Toute requête d’autorisation de travail est à l’initiative du futur employeur.

Pour intenter une action en demande de naturalisation, il est important de vous entourer de professionnels du droit afin de défendre vos droits en justice de la meilleure manière possible.

![]()

Dommage causé par un animal : la responsabilité du propriétaire

Un animal de compagnie peut parfois échapper à la vigilance de son propriétaire et causer un dommage. Quel est le niveau de responsabilité du maître de l’animal ?

Responsabilité du propriétaire d’un animal qui cause un dommage

Nombreux sont les Français à posséder un animal de compagnie avec lequel ils évoluent au quotidien. S’ils se sentent pour la plupart responsables des bons soins de l’animal, ils sont souvent amenés à s’interroger sur leur responsabilité en cas de dégâts provoqués par l’animal.

Quelle est la responsabilité du propriétaire de l’animal dans ce cas ? Ces dommages peuvent-ils être pris en charge par une assurance ?

Dégâts causés par un animal : pleine responsabilité du propriétaire

En matière de responsabilité du maître, le Code civil est très strict : le propriétaire d’un animal est entièrement responsable de tous les dommages causés par ce dernier, soit qu’il fût sous sa garde, soit qu’il se soit échappé ou égaré.

Cette responsabilité de plein droit concerne tout type d’animal dont le comportement peut être contrôlé par l’être humain. Il s’agit typiquement des animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, ainsi que les nouveaux animaux de compagnie (lapins, furets, insectes, reptiles), les chevaux et le bétail. Le Code exclut de fait tous les animaux sauvages.

Une couverture permise par l’assurance civile

L’assurance peut-elle intervenir pour couvrir les dommages causés par votre animal de compagnie ? La garantie responsabilité civile est en principe incluse dans tout contrat multirisque habitation.

Au moment de souscrire votre assurance, précisez bien dans le formulaire que vous possédez un animal de compagnie, peu importe de quel type d’animal il s’agit.

Cela est d’autant plus important s’il s’agit d’un animal exotique pouvant causer des dommages importants (serpent par exemple) ou bien un animal dangereux. Si vous devenez propriétaire d’un animal en cours de contrat, n’oubliez pas de déclarer ce changement de situation à votre assureur.

Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas prétendre à une indemnisation en cas de dommage causé par votre animal. Les répercussions financières pourront alors être particulièrement élevées.

Responsabilité du propriétaire en cas de transfert de garde de l’animal

Qu’appelle-t-on transfert de garde ? Il s’agit pour le propriétaire de confier son animal à un tiers, de manière permanente ou bien durant plusieurs jours consécutifs. Si vous faites garder votre chien quelques heures et qu’il cause un préjudice à un tiers, vous engagerez votre responsabilité. Le juge ne considèrera pas qu’il y a eu transfert de garde de l’animal.

En revanche, si vous décidez de confier votre animal de compagnie à un professionnel (par exemple un toiletteur ou un vétérinaire), vous ne serez pas responsable des dommages causés même si l’animal est gardé que quelques heures.

En effet, dans cette hypothèse la responsabilité est transférée au professionnel qui a la garde de l’animal. Ce dernier bénéficie obligatoirement d’une responsabilité civile professionnelle qui le couvre en cas de problèmes.

En cas de survenance d’un sinistre, la détermination du gardien de l’animal au moment de la commission des faits est primordiale. Le juge part alors du principe que le gardien est présumé être le propriétaire de l’animal. Si cela n’est pas le cas, le maître de l’animal devra apporter la preuve du contraire, par tous moyens légaux à sa disposition.

![]()

Vous êtes victime d’une erreur médicale ? La procédure à suivre.

Vous êtes victime d’une erreur médicale ? La procédure à suivre.

Infection suite à une intervention chirurgicale, effets indésirables lourds liés à la prise d’un traitement… Les cas peuvent être très divers. Plus grave encore, d’après un rapport du Sénat rendu en 2013, près de 60 000 décès par an seraient liés de près ou de loin à une erreur médicale. Un chiffre difficile à vérifier, mais qui traduit néanmoins un risque qui n’est pas aussi marginal que l’on pourrait croire. Les professionnels de santé sont en effet loin d’être infaillibles car ils restent des êtres humains, mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne sont pas susceptibles d’engager leur responsabilité dans certains cas d’erreur médicale, ouvrant droit à une indemnisation, mais également à une potentielle procédure de sanction. Dès lors se pose régulièrement pour les victimes concernées la question de la procédure : comment faire pour obtenir réparation de son préjudice parfois extrêmement lourd (handicap, décès, préjudice moral, maladie nosocomiale…) ?

L’accident médical reconnu par le droit

Tout acte de soin actif ou passif, de prévention et de diagnostic peut entraîner un accident médical, tel que défini par la loi du 4 mars 2002 (dite loi « KOUCHNER » renforçant les droits des patients), et entraîner l’engagement d’une procédure visant à permettre une indemnisation ou sanction du professionnel de santé, à condition que l’acte médical responsable soit postérieur au 4 septembre 2001. En effet, ce texte prévoit un principe de responsabilité sans faute du professionnel ou de l’entité de santé (laboratoire…) applicable aux accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales ou dommages imputables à des recherches médicales (comme l’aléa thérapeutique), ayant entraîné un dommage anormal en comparaison de l’évolution prévisible et normale de l’état de santé, imputable directement à l’intervention du professionnel et ayant entraîné un préjudice d’une gravité certaine (arrêt de travail, inaptitude professionnel, handicap…). Notons enfin que le délai de prescription est de 10 ans, et court à compter de la consolidation de l’état de santé, ou de la majorité lorsque l’erreur médicale est survenue durant la minorité de l’enfant.

Quel recours et quelle procédure ?

Le recours peut concerner une indemnisation du préjudice subi, ou encore une sanction du professionnel (voire une modification des pratiques médicales)

Il convient de saisir par courrier recommandé avec accusé de réception la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et infections nosocomiales (CRCI), créées par décret du 3 mai 2002 conformément aux articles L 1142-6 et L1143-1 du Code de santé publique. Une médiation est alors mise en place afin de tenter de parvenir à une transaction amiable de la part du professionnel ou de son assureur, ou de la part de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) dans le cadre d’un accident médical lié à l’aléa thérapeutique.

Par ailleurs, si l’erreur médicale implique un professionnel de santé exerçant en libéral ou un établissement privé, le litige peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance (ou d’instance lorsque le préjudice est estimé inférieur à 10 000€). Lorsqu’elle implique un établissement public, seul le tribunal administratif est alors compétent. Il convient de joindre un rapport d’expertise médicale à la saisine effectuée par la victime, expertise médicale qui reste à la charge du lésé qui doit en outre recourir obligatoirement à un avocat.

![]()