Sécurité au travail : enjeux et conformité dans le paysage légal

La sécurité et la santé au travail sont des piliers essentiels de l’environnement professionnel moderne. En France, un cadre législatif rigoureux encadre ces aspects, reflétant l’importance accordée au bien-être des travailleurs. L’introduction de normes et de réglementations strictes vise simultanément à prévenir les accidents et les maladies professionnelles et à promouvoir une culture de prévention et de responsabilité partagée entre employeurs et employés. Cet article se propose de détailler les contours de cette législation, en soulignant son rôle crucial dans la préservation d’un milieu de travail sûr et respectueux de la santé de chacun.

Avec cette reconnaissance du bien-être au travail comme droit fondamental, explorons le cadre légal qui matérialise cet engagement.

I. Cadre Légal de la Sécurité au Travail

Le cadre légal de la sécurité au travail est ancré dans une tradition juridique qui valorise fortement la protection des travailleurs. Au cœur de ce système se trouve le Code du travail, qui consigne les droits et obligations tant des employeurs que des employés en matière de santé et de sécurité au travail. Il établit des normes strictes pour la prévention des risques professionnels, l’ergonomie du poste de travail, les équipements de protection et la formation à la sécurité. En parallèle, la France intègre également les directives européennes, qui visent à harmoniser les niveaux de sécurité au sein de l’Union européenne et garantissent que les normes de sécurité françaises répondent aux exigences d’un cadre plus vaste, centré sur la protection des travailleurs et l’amélioration continue des conditions de travail. Ces lois et réglementations constituent un

Le cadre légal de la sécurité au travail de notre pays est fondé sur une série de lois rigoureuses, codifiées principalement dans le Code du travail. Ce dernier regroupe l’ensemble des dispositions légales relatives aux droits et devoirs des employeurs et des salariés, établissant des normes précises pour la prévention des risques, l’ergonomie, les équipements de sécurité et la formation. Ce cadre national est complété et renforcé par l’intégration des directives européennes, qui visent à harmoniser les normes de sécurité au sein de l’Union européenne. Ces directives garantissent une protection cohérente des travailleurs à travers les pays membres, tout en permettant une adaptation aux spécificités nationales. Ainsi, les entreprises en France sont tenues de respecter un ensemble exigeant de réglementations qui couvrent tous les aspects de la santé et de la sécurité au travail, afin d’assurer un environnement professionnel où la prévention des risques est une priorité constante.

Comprendre les dispositions légales nous amène naturellement à examiner les obligations concrètes qu’elles imposent aux employeurs en matière de prévention.

II. Droits et Responsabilités des Employeurs

Les employeurs français ont des obligations juridiques bien définies pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces responsabilités sont énoncées dans le Code du travail et comprennent l’évaluation des risques professionnels, une étape cruciale dans la prévention des risques au travail.

Les employeurs doivent réaliser et actualiser régulièrement un Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) qui identifie tous les risques auxquels les employés pourraient être exposés. Ce document doit inclure des mesures préventives spécifiques et des actions de formation et d’information des salariés. Les mesures de prévention englobent également l’aménagement des postes de travail, l’utilisation d’équipements adaptés et la mise en place de protocoles en cas d’urgence.

La législation enjoint aussi aux employeurs de consulter régulièrement les représentants du personnel sur ces questions de santé et de sécurité, et de les impliquer dans la démarche de prévention. De plus, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter la récidive.

Ces dispositions légales visent à instaurer une culture de sécurité proactive et de gestion des risques, centrée sur l’anticipation et l’élimination des risques à la source.

Parallèlement aux devoirs des employeurs, il est essentiel de considérer par ailleurs le rôle et les droits des employés dans cette dynamique de sécurité.

III. Droits et Responsabilités des Employés

En France, les droits des employés à un environnement de travail sûr sont garantis par le Code du travail et par la législation européenne. Les employés ont le droit de travailler dans des conditions qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. Ils ont également le droit d’être formés aux risques pour leur santé et sécurité, de recevoir les équipements de protection individuelle nécessaires, et d’être informés des mesures de prévention mises en place.

Parallèlement à ces droits, les employés ont des responsabilités essentielles dans la promotion de la sécurité. Ils doivent correctement utiliser les machines, dispositifs de sécurité, outils et substances dangereuses. Ils sont aussi tenus de signaler immédiatement à l’employeur ou aux représentants du personnel toute situation de travail dont ils ont raison de penser qu’elle présente un risque pour leur santé ou sécurité, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection.

Ces responsabilités soulignent le rôle actif que chaque salarié doit jouer dans la sécurité au travail. Il est impératif que les employés s’engagent personnellement à suivre les protocoles de sécurité, à utiliser correctement l’équipement de protection et à contribuer à un environnement de travail collectivement sécurisé. Cette responsabilité partagée est fondamentale pour prévenir les accidents et maintenir une culture de la sécurité au sein de l’entreprise.

Les employés ont le droit de travailler dans un environnement sécurisé et sain, conformément au Code du travail et aux directives de l’Union européenne. Ils doivent bénéficier d’une formation adéquate sur les risques professionnels, recevoir l’équipement de protection individuelle nécessaire et être informés des procédures de sécurité en place.

En contrepartie de ces droits, les employés ont la responsabilité de contribuer à la sécurité au travail. Cela implique l’utilisation correcte des équipements et des dispositifs de sécurité, ainsi que la communication proactive de toute situation dangereuse ou anomalie dans les mesures de sécurité. Cette approche collaborative entre employeurs et employés est essentielle pour maintenir un environnement de travail sûr et prévenir les accidents.

Alors que nous avons cerné les responsabilités individuelles, il convient à présent de se pencher sur les stratégies collectives visant à éliminer les risques d’accidents du travail.

IV. Prévention des accidents du travail

La prévention des accidents du travail en France repose sur une stratégie multidimensionnelle qui englobe l’identification des risques, la formation des employés, la mise en œuvre de normes de sécurité et l’amélioration continue des processus de travail. Les employeurs sont tenus d’effectuer une évaluation des risques régulière et de développer des plans d’action qui intègrent des mesures préventives telles que l’adaptation des équipements, la réduction des expositions à des substances dangereuses, et la mise en place de dispositifs de protection collectifs et individuels.

Des exemples de mesures efficaces incluent la normalisation des procédures opérationnelles, la formation aux gestes de premiers secours et l’amélioration ergonomique des postes de travail pour prévenir les troubles musculosquelettiques. Ces actions, lorsqu’elles sont correctement appliquées et suivies, contribuent à réduire significativement le nombre d’accidents et de maladies professionnelles.

La prévention étant une affaire de collaboration, le rôle des instances représentatives du personnel se révèle être un maillon clé de cette chaîne de sécurité.

V. Rôle des Instances Représentatives du Personnel

En France, le Comité Social et Économique (CSE) est l’instance représentative du personnel dans les entreprises de onze salariés et plus, ayant pour rôle de représenter les intérêts des employés. Il a pour mission de veiller au respect de la réglementation du travail et de participer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.

Le CSE est impliqué dans des discussions sur l’organisation du travail, les formations en matière de sécurité et la prévention des risques professionnels. En cas de réorganisation ou de changement significatif affectant les conditions de travail, le CSE doit être consulté et peut proposer des améliorations.

De plus, les délégués du personnel ont le pouvoir de déclencher des alertes en cas de danger grave et imminent et d’assurer une médiation entre employés et direction. Ils sont également acteurs dans la mise en place de mesures préventives et dans l’amélioration continue des conditions de travail.

Les dispositifs actuels, aussi robustes soient-ils, doivent continuellement évoluer pour répondre aux nouveaux défis du monde du travail moderne.

VI. Enjeux et perspectives

Les enjeux contemporains en matière de santé et sécurité au travail en France se cristallisent autour de deux problématiques majeures : la sécurité psychologique et les troubles musculosquelettiques (TMS). La première concerne le bien-être mental des salariés, un aspect de plus en plus considéré par les entreprises à la lumière des risques de burn-out et de stress chronique. Les TMS, quant à eux, demeurent une préoccupation majeure en raison de leur fréquence élevée et de leur impact sur la qualité de vie des travailleurs et sur les coûts pour les employeurs et la société.

Ces défis appellent à une évolution de la législation et des pratiques d’entreprise. Des adaptations législatives futures pourraient renforcer les obligations des employeurs en matière de prévention des risques psychosociaux, ainsi qu’encourager l’innovation dans l’ergonomie des postes de travail pour minimiser les TMS, qui sont les affections les plus courantes liées au travail. Les efforts se portent sur l’amélioration de la conception des postes de travail, l’ajustement des outils et équipements et la formation des employés à l’adoption de pratiques de travail sûres pour réduire la fréquence et la gravité de ces troubles.

Les enjeux contemporains de la santé et de la sécurité au travail en France se concentrent principalement sur la sécurité psychologique et les troubles musculosquelettiques (TMS). La prise en compte croissante de la santé mentale, avec des phénomènes tels que le burn-out et la prévalence des TMS, nécessite une approche proactive des entreprises et une adaptation des cadres législatifs.

La sécurité psychologique au travail exige des politiques de prévention des risques psychosociaux plus poussées, tandis que la lutte contre les TMS appelle à une ergonomie améliorée et à une meilleure prise en charge des pathologies. Les législations futures pourraient intensifier les mesures préventives et la surveillance des conditions de travail, soulignant la tendance vers une protection plus holistique de la santé des salariés.

|

Naviguant à travers les couches complexes de la sécurité au travail, on pourrait envisager une réévaluation des stratégies existantes, soulignant l’impératif d’une amélioration continue dans ce secteur crucial. Si l’on considère la sécurité au travail dans notre pays, on mettrait en lumière l’importance fondamentale d’un engagement renouvelé pour la sécurité et la santé comme un devoir conjoint des employeurs et des employés. Les points essentiels à retenir pourraient comprendre la validation des cadres législatifs rigoureux, l’accent sur l’évaluation des risques et l’implémentation de mesures préventives. De plus, cette conclusion pourrait réitérer le rôle primordial des instances représentatives du personnel dans la défense de la sécurité au travail et la nécessité d’une adaptation constante des politiques face à l’évolution du monde professionnel, notamment concernant la santé mentale et les TMS. En définitive, on reconnaîtrait que la prévention et le perfectionnement des conditions de travail représentent non seulement un impératif légal, mais également un investissement précieux dans le capital humain et l’efficacité de l’entreprise. |

Lire la suite

Covid-19 et droit de retrait du salarié

Covid-19 : le salarié peut-il invoquer son droit de retrait ?

Suite à la crise sanitaire, de nombreux salariés se demandent s’ils peuvent exercer leur droit de retrait et ne pas se rendre sur leur lieu de travail. Le droit permet à chaque salarié de se retirer s’il considère que son travail présente un danger pour sa santé. Mais attention, le droit de retrait est soumis à des conditions strictes. Ake Avocats vous éclaire dans cet article.

Droit de retrait et salarié exposé à un danger pour sa vie ou sa santé

Quelles conditions permettent à un salarié de se retirer de son activité sans retenue de salaire ni sanction ?

L’article L. 4131-3 du Code du travail répond bien à cette question. Un salarié peut se retirer d’une situation de travail s’il a des motifs raisonnables de penser qu’elle l’expose à un danger réel pour sa santé ou sa vie. Ainsi, les juges apprécient le caractère raisonnable ou non du sentiment de danger imminent ressenti par le salarié. Le droit de retrait ne dépend pas de l’existence réelle d’un risque mais plus du caractère raisonnable de la pensée qui subsiste chez le salarié.

Pour autant, la notion de danger grave et imminent n’est encadré par aucun dispositif légal et doit donc donner lieu à une définition au cas par cas. L’appréciation du danger appartient aux juges, ce qui peut rendre la situation complexe. La Cour de cassation conserve néanmoins son droit de contrôle sur la définition donnée du droit de retrait du salarié. Les juges recherchent donc si le salarié a un motif raisonnable de penser que sa vie est en danger ou que sa sécurité au travail justifie son retrait. Ce critère est parfois retenu malgré l’absence objective de danger.

Obligation de prévenir l’employeur au préalable

Dans le cadre des modalités du droit de retrait du salarié, le Code du travail impose d’alerter au préalable et immédiatement l’employeur. Le salarié doit l’alerter sur la présence d’un élément défectueux et de tout danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie.

Cette alerte doit s’exercer obligatoirement avant le retrait effectif. Pourtant, rien ne prouve qu’un salarié qui quitte son poste sans alerter son employeur au préalable sur sa situation, engage sa responsabilité. En effet, le droit de retrait est légitime dès lors que le droit à la sécurité au travail est bafoué. Cette obligation peut se faire oralement, même si le règlement intérieur impose de le faire par écrit.

Obligation de ne pas créer à nouveau une situation de danger

Le droit de retrait existe pour protéger la vie et la santé des salariés. Le fait pour le salarié d’exercer son droit ne l’exonère pas de sa responsabilité, tant civile que pénale. L’exercice de ce droit ne doit pas créer à nouveau une situation de danger grave et imminent pour autrui. Il s’agit d’une modalité particulière d’exercice de ce droit qui ne souffre d’aucune exception. Cette disposition, prévue dans le Code du travail, s’impose difficilement pour un salarié lambda.

En effet, on imagine mal un salarié ne pouvant exercer son droit de retrait car il risque de mettre en danger d’autres personnes. A l’exception peut-être des militaires, policiers, pompiers et gendarmes, non soumis aux dispositions du Code du travail.

Vous vous interrogez sur l’exercice de votre droit de retrait dans le cadre du Covid-19 ? Nos avocats sont disponibles pour vous accompagner au mieux dans la défense de vos droits

Lire la suite

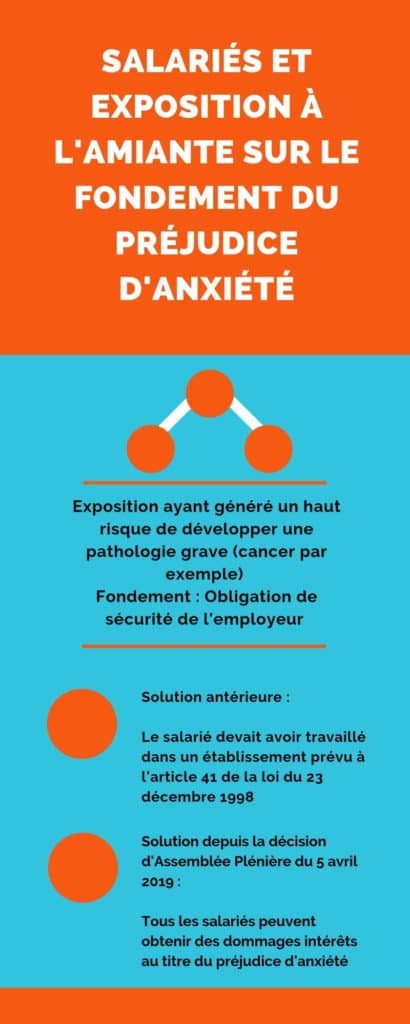

Extension de l’indemnisation pour les salariés exposés à l’amiante

Tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante ayant généré un haut risque de développer une pathologie grave peut obtenir une indemnisation

Exposition des salariés à l’amiante : extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété

Par un arrêt d’Assemblée plénière rendu le 5 avril 2019, la Cour de cassation a opéré un changement radical de position par rapport à la possibilité pour les salariés ayant été exposés à l’amiante d’obtenir une indemnisation de la part de leur employeur, au titre du préjudice d’anxiété. En effet, auparavant, l’indemnisation n’était possible que si le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Désormais, la situation est totalement différente puisque tous les salariés sont en droit de demander une indemnisation s’ils ont été exposés à l’amiante, dans la mesure où cela a généré un risque élevé de développer une pathologie grave. Zoom sur ce revirement de jurisprudence et ses incidences avec Ake Avocats.

Par un arrêt d’Assemblée plénière rendu le 5 avril 2019, la Cour de cassation a opéré un changement radical de position par rapport à la possibilité pour les salariés ayant été exposés à l’amiante d’obtenir une indemnisation de la part de leur employeur, au titre du préjudice d’anxiété. En effet, auparavant, l’indemnisation n’était possible que si le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Désormais, la situation est totalement différente puisque tous les salariés sont en droit de demander une indemnisation s’ils ont été exposés à l’amiante, dans la mesure où cela a généré un risque élevé de développer une pathologie grave. Zoom sur ce revirement de jurisprudence et ses incidences avec Ake Avocats.

Les raisons du revirement de jurisprudence

La réparation de ce préjudice d’anxiété vise directement l’anxiété permanente engendrée par le risque de déclaration à chaque instant d’une maladie grave en lien direct avec l’exposition à l’amiante.

Pourquoi l’Assemblée Plénière a-t-elle décidé de changer radicalement de position quant au champ d’application de l’indemnisation des salariés exposés à l’amiante au titre du préjudice d’anxiété ?

Ce revirement de jurisprudence est expliqué par l’importance de ce type de contentieux et par le nombre grandissant de salariés concernés par les conséquences gravissimes d’une exposition répétée à l’amiante. Or, ces derniers ne pouvaient auparavant pas obtenir de réparation s’ils ne remplissaient pas les conditions posées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le fait de ne pas remplir ces conditions n’empêche pas les salariés ayant inhalé la poussière d’amiante d’être exposés à de graves difficultés de santé.

Indemnisation au titre du préjudice d’anxiété : une action ouverte à tous les salariés victimes de l’amiante

Rappelons également que l’article 41 dont il est question vise principalement les établissements de fabrication ayant manipulé de l’amiante et inscrites sur une liste édictée par arrêté ministériel. Or, il est évident que certains établissements de fabrication non prévus par un arrêté ministériel ont bien pu manipuler également de l’amiante au quotidien.

En matière d’aménagement de la preuve, les règles de droit commun s’appliquent. L’action a donc pour fondement l’obligation de tout employeur d’assurer la sécurité de ses salariés dans l’entreprise. Le salarié doit donc prouver, par tous les moyens, qu’il existe bien un préjudice personnel résultant directement du risque particulièrement élevé de pouvoir développer une pathologie grave. Il n’est pas nécessaire que la maladie se soit déclarée, mais le préjudice d’anxiété vise justement l’anxiété excessive liée à cette exposition particulièrement dangereuse pour la santé humaine.

De son côté, l’employeur peut toujours s’exonérer de sa responsabilité s’il parvient à prouver par tous moyens qu’il a bien pris les mesures nécessaires de sécurité et de prévention, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

Vous avez été exposés à la poussière d’amiante au sein de votre entreprise et vous avez à souffrir d’une pathologie grave en lien avec cette exposition professionnelle ? L’action d’un avocat en droit du travail vous permettra d’obtenir la réparation de votre préjudice.

![]()